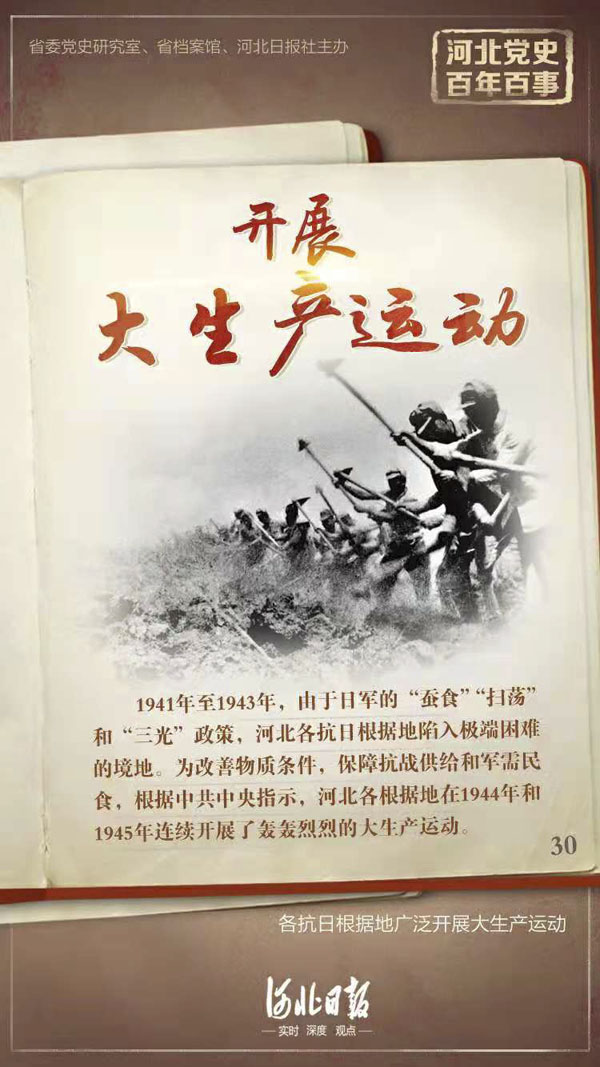

1941年至1943年��,由于日軍的“蠶食”“掃蕩”和“三光”政策����,河北各抗日根據(jù)地陷入極端困難的境地����。為改善物質(zhì)條件�����,保障抗戰(zhàn)供給和軍需民食�����,根據(jù)中共中央指示���,河北各根據(jù)地在1944年和1945年連續(xù)開展了轟轟烈烈的大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)。各根據(jù)地建立了大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)�����,廣泛發(fā)動(dòng)群眾�,組織撥工組、互助組����、復(fù)工隊(duì),進(jìn)行開荒����、平溝、開渠造井����,擴(kuò)大耕地面積和可澆地面積�����。在災(zāi)區(qū)����,以開展生產(chǎn)自救為中心�,組織農(nóng)副業(yè)、運(yùn)輸業(yè)相結(jié)合的勞動(dòng)互助��。部隊(duì)也在戰(zhàn)斗間隙進(jìn)行生產(chǎn)��。為了指導(dǎo)改進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)���,各地還成立了農(nóng)業(yè)指導(dǎo)所��,培訓(xùn)干部��,組織勞動(dòng)競(jìng)賽���,建立試驗(yàn)組等�。同時(shí)還組織起紡織��、榨油����、造紙���、農(nóng)具��、醫(yī)藥����、煤炭����、熬鹽等各種生產(chǎn)合作社,并發(fā)展了軍需工業(yè)�。

來源:學(xué)習(xí)強(qiáng)國